|

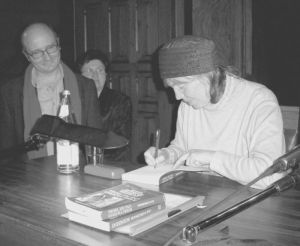

Auf Einladung

der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit las Lea

Fleischmann im Alten Rathaus Göttingen.

Nach der Lesung signierte die

Autorin ihre Bücher und stellte sich den Fragen des Publikums. |

Schriftstellerin Lea Fleischmann zu Gast in Göttingen

Göttingen. Lea Fleischmann ist

eine Grenz- und Kulturenwanderin. Die Israelin wurde 1947 in Ulm geboren,

ist in Deutschland aufgewachsen und hat als Displaced Person mit

entwurzelten Eltern die Nachkriegszeit erlebt. Später war sie Lehrerin an

einer deutschen Schule. Doch dann kam der Bruch mit Deutschland, aber

nicht mit der deutschen Sprache.

Aus bisher unveröffentlichten Texten über ihre Jugend in Deutschland und

zum Terror in Israel, aus ihren Büchern zum Schabbat und über „Rabbi

Nachman“ las Fleischmann auf Einladung der Gesellschaft für

christlich-jüdische Zusammenarbeit Göttingen im Alten Rathaus. Die

Veranstaltung fand im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit statt.

Anschaulich beschreibt Fleischmann die bedrückende Atmosphäre im Lager

der Nachkriegszeit und die Jugend in einer sprachlosen Familie, in der

„dumpfes Schweigen“ und der Hass auf alles Deutsche den Alltag bestimmten.

Später, während des Studiums in Frankfurt am Main, lernt sie die linke

Studentenszene kennen und fühlt sich aufgehoben bei Diskussionen und

Visionen im verrauchten Club Voltaire, einer „Insel der Freiheit“. In

Israel sucht die Ausgewanderte lange nach einer ähnlich ungezwungenen

Geborgenheit.

Sie findet sie nicht im Straßencafé, sondern in der Lernstube „Frohes

Licht“.

Im grauen, strengen Kostüm mit rot-braunem Hut sitzt Lea Fleischmann

aufrecht am Lesetisch. Sie liest mit ruhiger, singender Stimme, spricht

akzentuiert und formuliert sehr überlegt. Bei der Textstelle über die

Entdeckung der jüdischen Religion lächelt sie. Lea Fleischmann beschreibt,

wie sie den Schabbat begeht. „Der Schabbat“, sagt sie, „ist ein großes

Geschenk, das mir Jerusalem gemacht hat.“ Mit ihren Kindern zelebriert sie

den Tag, an dem weder Medien noch Telefon die Ruhe stören. Doch auch in

den Schabbat hinein bricht der Alltag in Israel mit seinem Terror.

Fleischmann schildert Trümmer und Scherben, Leid und Tod. Sie habe

erkannt, dass ihr Leben nicht in ihrer Hand läge - das habe ihr die Angst

genommen.

Doch in ihren Texten kommt nur die israelische Seite vor, kein Wort über

Vorgeschichte der Anschläge oder die Ansprüche der Palästinenser. Früher

habe sie auf Versöhnung gehofft, sagt Fleischmann. Doch jetzt sei auf der

Gegenseite, bei den Palästinensern, kein Gesprächspartner zu finden. Sie

appelliert an die Europäer, mit der Hilfe für die Palästinenser immer die

Forderung nach demokratischen Strukturen und freien Wahlen zu verbinden.

Mit Arafat sei kein Frieden möglich. Sie werde Sharon wählen, weil er

derjenige sei, der nicht mit Arafat reden wird.

(Verena Leidig) |